한국인에게 1919년 기미년에 가장 생각나는 날짜는 아마 3월1일일 것이다. 이보다 약 한 달 뒤인 4월11일은 대한민국 임시정부 수립일이다. 4월11일은 아직 대중적으로 많이 알려지지 않았다. 솔직히 필자도 이 날짜가 여전히 낯설다. 교양과학을 가르치는 처지에서는 1919년 5월29일이 더 익숙하다. 이날은 일식이 있었던 날이다. 이날의 일식은 아마 과학역사상 가장 유명한 일식이지 않을까 싶다.

영국의 천문학자 아서 에딩턴은 알베르트 아인슈타인의 새로운 중력이론인 일반상대성이론을 검증하기 위해 이날의 일식을 탐사하기 위한 여정에 나섰다. 1차 세계대전 와중에 자신의 병역을 대체하는 임무로 주어진 것이기도 했다. 이날 개기일식은 남미 대륙을 가로질러 대서양을 지나 아프리카 대륙을 건너가는 경로로 진행되었다. 일식탐사에는 두 팀이 동원되었다. 에딩턴과 조수인 에드윈 코팅엄은 아프리카 서부 해안의 작은 섬 프린시페로 들어갔고 또 다른 팀인 앤드루 크로멜린과 찰스 데이빗슨은 바다 건너 브라질 동북쪽의 소브랄이라는 지역으로 갔다. 일식 당일 소브랄의 하늘엔 구름이 다소 있었으나 순조롭게 작업이 진행되었다. 소브랄 팀은 천체사진 망원경으로 19장의 사진건판에 12개의 별을 찍었고 4인치 렌즈의 망원경으로 8장의 건판에 7개의 별을 찍었다.

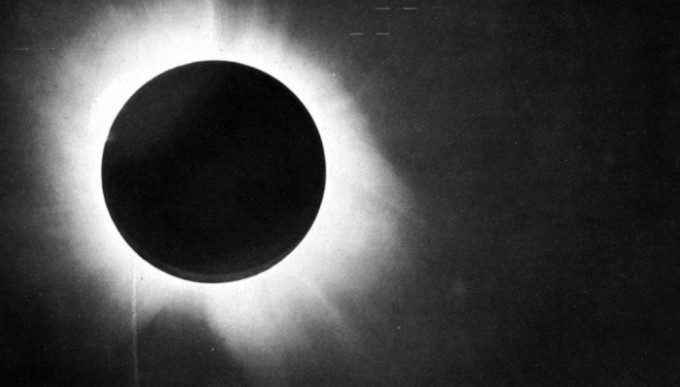

에딩턴이 들어갔던 프린시페섬에서는 문제가 생겼다. 오전에 폭우가 내렸던 것이다. 다행히 비는 일식이 시작되기 전에 그쳤지만 구름이 모두 걷히지는 않았다. 그래도 별 수가 없지 않은가. 일식이 날마다 있는 현상도 아니니 그냥 흐린 하늘에 대고 셔터를 누를 수밖에 없었다. 그렇게 에딩턴 팀은 16장의 사진건판을 건졌는데 그 중에서 겨우 두 장의 건판(W와 X로 이름붙인)에서 분석에 쓸 만한 별이 5개 찍혔다고 한다.

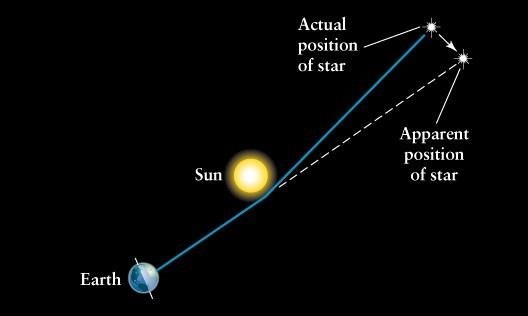

아인슈타인의 새 이론을 검증하려면 이날 일식 때 찍은 사진과 별의 원래 위치를 찍은 사진을 비교해야 한다. 소브랄의 경우 7월에 일식 때와 거의 같은 조건으로 비교사진을 찍었다. 일반상대성이론에서는 태양이 별빛을 휘는 정도가 1.75초각도이고 뉴턴의 고전역학에서는 그 정도가 딱 절반으로 0.875초각도이다. 일화에 따르면 9월쯤 에딩턴의 초기 분석결과가 조금씩 알려지기 시작했을 때였다. 그 값이 1보다 훨씬 큰 값을 선호한다는 소문이 알려지자 독일에서 아인슈타인의 대학원생이 아인슈타인에게 그 결과가 반대였으면 어땠을 것 같냐고 물었다. 아인슈타인의 답변이 걸작이었다. “그러면 신에게 조금 유감이겠지. 이 이론은 옳으니까.”

확실히 아인슈타인은 자신의 새로운 중력이론에 대한 자신감이 있었다. 사실 일반상대성이론은 매우 완성도가 높은 이론이다. 등가원리라는 기본적인 원리만 받아들이면 그로부터 일반상대성이론의 중력장 방정식에 이르는 길은 거의 외길이라고 할 수 있다. 여기에 뭔가를 조금 더하거나 뺄 것이 없다.

에딩턴이 최종적인 결과를 내놓기까지는 우여곡절이 없지 않았다. 프린시페에서 찍은 결과는 1.61초로 아인슈타인의 예측에 가까웠다. 소브랄에서 4인치 렌즈로 찍은 한 결과는 1.98초로 역시 아인슈타인의 결과와 비슷했다. 그러나 소브랄에서 천체사진 망원경으로 촬영한 또 다른 결과는 0.86초로 고전역학의 결과와 거의 같았다. 에딩턴은 0.86초가 나온 결과를 제외하고 그해 11월6일 왕립학회에서 아인슈타인의 예측과 가까운 값으로 최종결과를 발표했다.

에딩턴의 결정을 두고 어떤 의혹이나 음모론을 제기할 법도 하다. 에딩턴은 처음부터 상대성이론을 열렬히 옹호했던 사람이고 그 예측에 가까운 데이터가 있는 상황이라면 그와 부합하지 않는 다른 데이터를 가볍게 다룬 게 아니냐는 의문을 제기할 수 있다. 과학에서는 어떤 데이터를 선택하는가의 문제만큼이나 어떤 데이터를 버리느냐도 굉장히 중요하다. 천하의 에딩턴도 그리 허술한 사람은 아니었다. 일반상대성이론을 검증하기 위한 일식실험이 의미가 있으려면 일식 때 사진을 찍는 조건과 비교 사진을 찍는 여러 조건(촬영 장비들의 상태를 포함해서)이 같아야 한다. 에딩턴은 과다노출과 초점 등의 문제를 들어 소브랄의 작은 값을 기각했다.

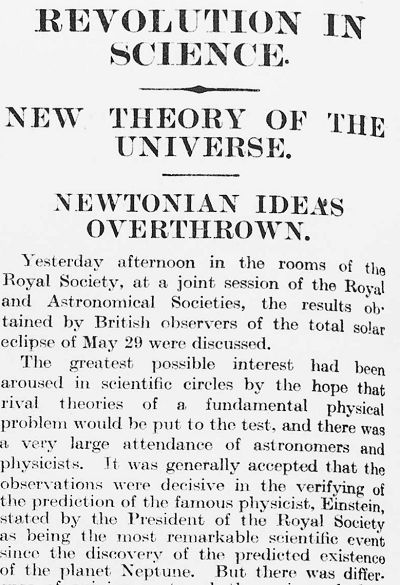

에딩턴의 결과는 왕립학회에서 과학적으로 합당한 결과로 인정되었다. 에딩턴의 일식탐사 결과는 일반상대성이론에 대한 최초의 실험적 검증으로 평가받는다. 에딩턴의 결과 발표가 있었던 이튿날 영국의 일간지에서는 이 결과를 의미 있게 보도했다. 더타임스는 같은해 11월 7일자 신문에서 “과학의 혁명 우주의 새 이론 뉴턴의 생각을 뒤집다”라고 보도했다. 영국의 가장 유력한 일간지가 에딩턴의 결과를 이렇게 소개했다는 사실은 한번 돌아볼 필요가 있다.

영국의 과학자인 에딩턴이 얼마 전까지 전쟁을 치른 적국 독일의 과학자인 아인슈타인의 새 이론을 옹호하고 있었고, 병역 대신으로 ‘적국 과학자의 이론’을 검증하는 탐사를 떠나 결국 그 이론이 옳다고 검증한 상황이다. 이를 영국의 가장 유력한 신문에서 자신들의 위대한 조상(뉴턴)까지 거론하며 보도한 것이다. 대략 비유적으로 말하자면, 한국의 학자가 일본 학자의 새 이론을 검증한 결과를 한국의 유력 언론이 보도하면서 예컨대 “세종대왕을 뒤집었다”라고 쓴 격이다. 물론 민감한 정치외교적인 사안이 아니라 그와는 거리가 아주 먼 우주에서 벌어지는 과학의 영역을 다룬 내용이지만 불과 1년 전까지 대전을 치른 현실을 감안하면 쉽지 않은 일이지 않았을까 라고 나는 생각한다. 1919년이면 학계에서는 이미 아인슈타인이 널리 알려진 인물이었지만 대중적으로 널리 알려진 것은 이때 이후이다.

놀랍게도 오히려 독일에서는 에딩턴의 결과를 쉽게 받아들이지 않았다고 한다. 그리고 이전부터 아인슈타인을 노벨상 후보자로 추천받은 노벨위원회에서도 대단히 신중한 입장을 취했다. 사실 한 번의 일식탐사로 일반상대성이론이 완전히 검증되었다고 볼 수는 없다. 독립적으로 여러 번 일식의 결과를 비교해봐야 할 일이다. 이후의 많은 결과는 역시 아인슈타인의 결과를 지지한다. 결국 아인슈타인이 1921년 노벨 물리학상을 수상하긴 했지만 그 명시적인 이유는 주로 광전효과에 대한 업적 때문이었다. 상대성이론은 전혀 언급조차 되지 않았고 “이론물리학에 대한 기여(for his services to Theoretical Physics)”로 얼버무려져 있다.

태양이 별빛을 아주 조금, 보름달 크기의 1000분의 일 정도로 꺾는 게 뭐 그리 대단한 일인가, 우리 일상과 무슨 상관이 있는가라고 할지도 모르겠다. 우선은 정밀한 도량형과 관계가 있다. 국제도량형국에서 정의하는 길이의 단위로서의 1m는 광속에 근거를 두고 있다. 상대성이론에 따르면 광속은 우리 우주에서 불변의 상수라는 지위를 갖고 있으므로 이를 이용해 단위를 정의하면 편리하다. 광속은 1초에 대략 3억m(정확히는 299,792,458미터)를 진행하니까 1미터를 빛이 1/299,792,458초 동안 진행한 거리로 정의하면 된다. (물론 여기서는 1초라는 단위가 이미 정해져 있다고 가정해야 한다.) 이 정의는 1983년에 정립된 정의인데, 2002년의 권고안을 보면 이 정의를 실현할 때에 주의사항이 있다. 만약 지구에서 이 정의대로 1미터를 구현하려면 지구 때문에 생기는 시공간의 곡률이 영향을 주지 않는 범위 안에서 적용돼야 한다는 점이다.

어떤 구형의 천체가 빛을 휘는 정도는 일반상대성이론으로 계산해 보면 그 질량에 비례하고 반지름에 반비례한다. 태양은 지구보다 약 33만배 무겁고 109배 더 크다. 따라서 지구가 빛을 휘는 정도는 대략 3000배 더 작다고 할 수 있다. 태양이 휘는 정도가 겉보기 달 크기, 즉 달의 시지름(0.5도=1800초)의 약 1000분의 일이니까 지구가 휘는 정도는 달 시지름의 3백만 분의 1일에 해당한다. 이 값을 환산하면 지구 표면에서 빛이 진행할 때 1미터 당 대략적으로 1경분의 1 정도에 해당하는 양이다. 물론 이 값도 너무나 작아서 우리 현실에 영향을 줄 정도는 아니겠지만, 정확하게 1미터를 구현하기 위해서는 특수상대성이론과 일반상대성이론을 모두 잘 알아야 한다는 사실을 알 수 있다.

태양은 기껏해야 지구보다 30만 배 정도밖에 안 무겁지만 이보다 훨씬 더 무거운 천체가 있다면 어떻게 될까? 아마도 그 천체 주변의 시공간은 급격하게 휘어져 있을 것이다. 과학자들은 극단적인 사고를 많이 한다. 그 천체의 질량이 어마어마하게 무겁다면 그 주변을 지나는 빛이 휘어지는 각도도 어마어마하게 커질 것이다. 그 결과 재미있고도 놀라운 현상이 일어날 수 있다.

필자가 사는 아파트에서는 바로 뒤에 새 아파트 단지가 들어서면서 그전까지 잘 보이던 북한산이 가려져 보이지 않게 됐다. 만약 새 단지의 질량이 천문학적으로 엄청나게 무겁다면 북한산에서 나오는 빛이 새 단지 주변에서 급격하게 꺾여 우리 집 창문으로 들어올 수도 있다. 그러니까 발광체 앞에 뭔가 장애물이 있더라도 그 장애물의 질량이 엄청나게 크면 장애물 너머로 그 발광체가 굴절된 모습을 볼 수 있다. 이런 현상을 중력렌즈 효과라고 한다. 배열이 잘 맞으면 고리모양의 빛을 볼 수도 있다. 이런 고리를 아인슈타인 고리라고 한다. 지구에서는 뒤편의 북한산을 보여줄 정도로 무거운 물체가 있다면 지구 자체에 난리가 나겠지만, 우주에서는 초대형 블랙홀처럼 태양질량의 수십억 배에 달하는 천체도 있다.

한국에서도 1000만 관객이 들 정도로 흥행에 성공했던 영화 '인터스텔라'에는 광활한 우주를 배경으로 엄청난 규모의 블랙홀이 등장한다. 이 블랙홀의 모습은 킵 손 등 최고의 과학자들이 블랙홀 주변의 환경을 슈퍼컴퓨터를 이용해 과학적으로 구현한 것으로도 유명하다. 블랙홀은 주변의 기체들을 빨아들이는데 이때 빨려 들어가는 기체 등이 원반형태를 이루는 경우가 있다. 이 원반이 마치 토성의 고리처럼 블랙홀 주변을 감싸고 있다면 블랙홀 뒤편의 원반은 블랙홀에 가려져 우리가 볼 수 없을 것이다. 그러나 만약 블랙홀의 질량이 엄청나게 크다면 그 주변의 시공간이 급격하게 휘어져서 뒤편의 원반에서 나오는 빛도 블랙홀 주변에서 꺾여 우리 시야로 들어올 수 있다. 영화에서 볼 수 있는 기묘하고도 아름다운 모습의 블랙홀 주변의 고리모양은 그런 물리적 상황을 정밀한 계산으로 구현한 결과이다. 그러니까 이제는 SF 영화를 온전히 즐기기 위해서도 상대성이론의 기본을 알아야 하는 시대이다. 아마 아인슈타인이 '인터스텔라'를 볼 기회가 있었다면 무척이나 기뻐하지 않았을까 싶다.

이상, 출처; 동아사이언스

'알고 살아가자 > 일상의 지식' 카테고리의 다른 글

| QLED와 OLED TV의 성장, 올해도 (0) | 2021.07.02 |

|---|---|

| QNED, 퀀텀 나노 발광다이오드 (0) | 2021.06.26 |

| 미니 LED TV의 전장 (0) | 2021.06.16 |

| OLED TV의 시대 (0) | 2021.06.12 |

| 미니 LED가 들어간 LCD (0) | 2021.05.13 |