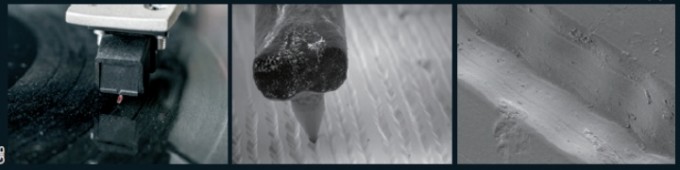

우리가 듣는 대중음악에는 한 가지 공통점이 있다. 노래의 길이가 약 4분 내외라는 것이다. 음악의 길이가 이렇게 정해진 데는 ‘레코드판’의 발명이 큰 영향을 미쳤다. 노래를 듣기 위해 사용하는 검고 동그란 레코드판을 보면, 표면에 미세한 홈이 파여 있다. 이 홈을 ‘소리골’이라 부르는데, 음악 소리를 내는 핵심이다. 음악을 재생하는 ‘축음기’에 레코드판을 올리고 바늘을 얹으면, 레코드판이 돌면서 바늘이 소리골을 따라간다. 이때, 소리골이 파인 형태에 따라 바늘이 미세하게 진동하고, 이 신호를 확대하면 음악이 나온다.

레코드판은 1887년, 독일 출신의 미국 발명가 에밀 베를리너가 처음 만들었다. 초기의 레코드판을 ‘SP’라고 불렀는데, 단점이 많았다. 충격에 약해서 깨지기 쉬운 데다, 한 면에 4분 정도의 노래만 녹음할 수 있었다. 양면을 합치면 한 레코드판에 총 9분의 노래를 녹음할 수 있었다. 그렇지만 대량 생산이 가능한 덕에 널리 보급됐다.

그 후로도 SP의 약점을 보완한 레코드가 꾸준히 발명됐다. 그중에서 1948년 6월 21일에 ‘콜롬비아 레코즈’에서 나온 ‘LP’가 가장 성공적이었다. 음질이 훨씬 좋아졌을 뿐만 아니라 한 면에 22분이나 되는 음악을 담을 수 있었기 때문이다! 1949년에는 콜롬비아 레코즈의 경쟁사인 ‘RCA 빅터’에서 독자적인 레코드를 만들었다. 이 레코드에는 여전히 한 면에 5분 정도의 음악만 담을 수 있었지만, 가격이 저렴해 가게에서 많이 팔렸다. 이런 과정을 통해 한 곡의 길이는 4분 정도로 굳어졌다. 시대가 지나면서 레코드판에서 CD, MP3, 스트리밍까지, 음악을 듣는 방법은 꾸준히 달라졌다. 하지만 초기 레코드판의 자취는 우리가 듣는 음악의 길이에 여전히 남아있다.

이상, 출처; 동아사이언스

dongascience.donga.com/news/view/37534

'알고 살아가자 > 일상의 상식' 카테고리의 다른 글

| 용한 점집, TV 방영 (0) | 2020.07.18 |

|---|---|

| 별 이야기 (0) | 2020.07.10 |

| 코로나, 재난, 카뮈의 '페스트' (0) | 2020.06.27 |

| 코로나, 면역력을 기대하여볼까? (0) | 2020.06.27 |

| 코로나는 끝났다? 지나간다?? (0) | 2020.06.25 |